私たちの日々の食生活に当たり前のように取り入れられている「たまご」。価格高騰が続くなかでも、「たまごは食卓に欠かせない」と食べていただいているお客様に感謝しつつ、藤野屋は毎日「新鮮・安全・安心」を第一に、たまごを生産しています。

ところで皆さんは、スーパーなどでたまごを買うときどんな点を意識していますか? このご時世ですから「やっぱり価格でしょ?」という方はもちろん、「白か赤か、色が気になる」「どこで作られているのかチェックする」「どんな特色があるのかな?」など、その基準は使う目的や量、さらに個人の「食」に対する価値観などさまざまです。

しかし実際は「基準まで考えたことないかも?」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今日は、たまごを買うときに知っておくと、ちょっと便利かもしれない⁉「たまごの基本」についてお話しさせていただきます。たまご購入の参考になれば幸いです。

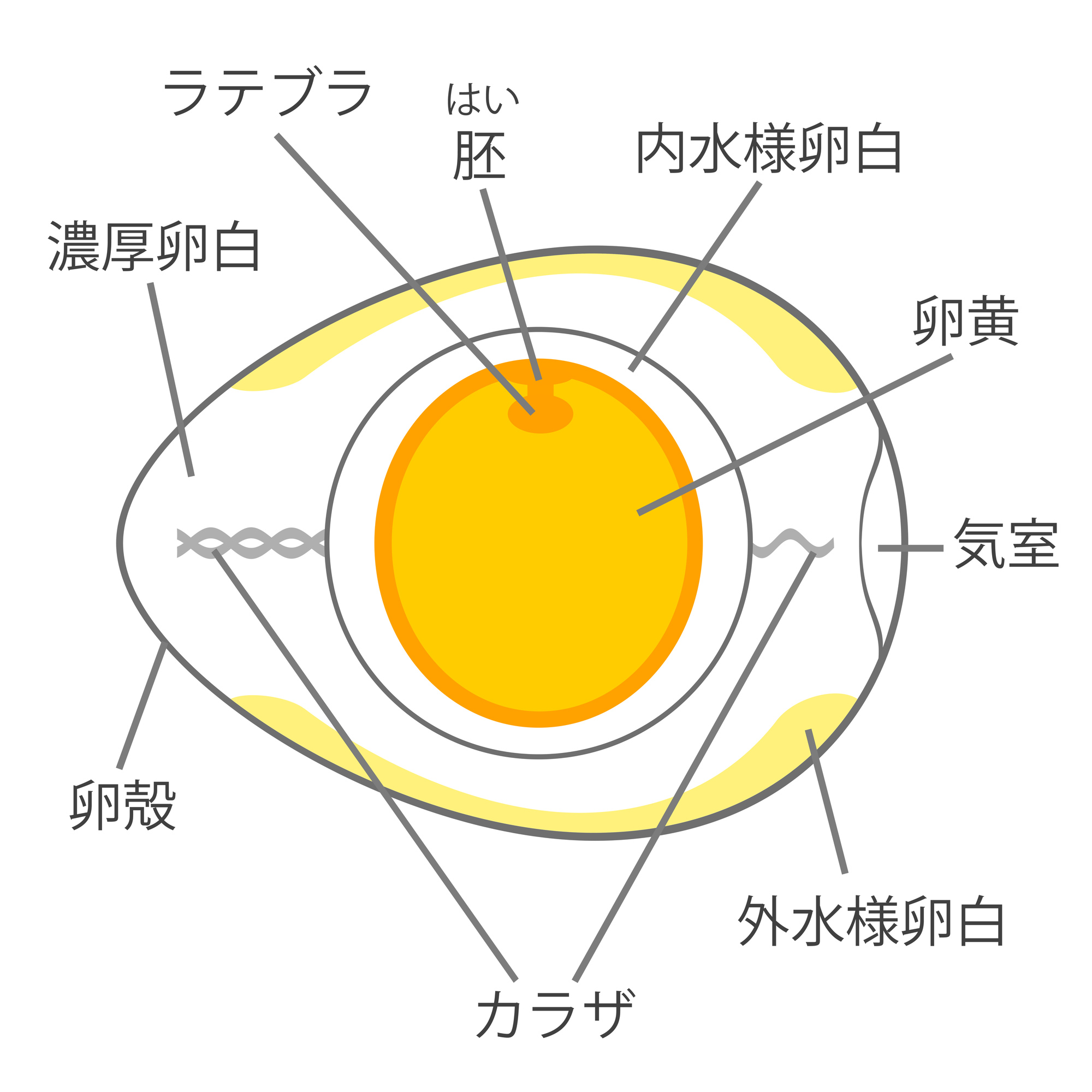

まずはたまごの構造を知る

たまごについての「基本」となれば、まずその構造についてお話します。

まず「殻(卵殻)」の主成分となるのは炭酸カルシウムです。殻には気孔がたくさんあり、水分を蒸発させたり、酸素を取り入れたりする役目を果たしています。

さらに、殻の内側には薄い「卵殻膜」と呼ばれる皮があります。たまごの丸い側の卵殻膜は、2枚に分かれた後に剥がれて「気室」という空間を作ります。気室は時間とともに水が蒸発し、たまごの中身が少なくなるにつれ、大きくなっていきます。

なんとも神秘的なたまごの構造。まるで生き物のように変化していく食材といえますね。

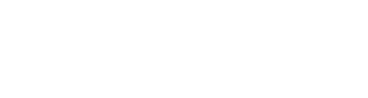

新鮮なたまごの証「濃厚卵白」

たまごを割ったときに見られる、卵黄(黄身)のまわりの、プリンと盛り上がった部分の卵白を「濃厚卵白」といいます。その名前を聞いただけで「おいしそう!」と思ってしまいますよね。その名のとおり、濃厚卵白がこんもりと盛り上がっているたまごは新鮮な証拠!

実際、濃厚卵白は時間の経過とともに「外水様卵白」「内水様卵白」となります。よく賞味期限が迫ってきたたまごは水分量が多い形状になっていることがあると思いますが、これは濃厚卵白が水溶性の卵白になってきているからなのです。

卵黄を支える「カラザ」に秘められた栄養

また、卵黄の真横にある小さな白いものは「カラザ」といいます。これは卵黄を固定する役割を果たしています。また、少しねじれている部分があるため卵黄は回転することができます。

この「カラザ」には「シアル酸」という成分のほか、免疫力アップや抗がん作用がある成分が含まれているのだそう。さらにビタミンB1、B2、カロテンなどの栄養素もあり、栄養たっぷり。捨てるのはもったいないですよ。

たまごの「大きさ」の違いって何?

たまごを選ぶ基準のひとつに「大きさ」を検討する人もいると思います。たまごの大きさは、鶏の品種や日齢によって異なります。一般的に、若鶏が産むたまごは小さく、老鶏のものは大きい傾向があります。ちなみに、S~LLサイズの重さは次の通りです。

- Sサイズ:44g以上50g未満

- Mサイズ:50g以上56g未満

- Lサイズ:56g以上64g未満

- LLサイズ:70g以上

さらに、サイズによって含まれる栄養素の割合も異なってきます。例えばSサイズは、白身6:黄身3:卵殻1ほどなので卵黄が多く摂取できますので成長期のお子様に、逆に中高年層で成人病などが気になる方は、卵白が多めに含まれている大きめのたまごがオススメ。

卵白の約9割が水分で、低カロリーでありながら必須アミノ酸が豊富なため、大き目のたまごは成人病予防にも役立ちます。

たまごの「殻の色」が違う理由は?

たまごの殻の色の違いは、鶏の品種によって異なります。一般的に「白色レグホン種」といわれる鶏の「ジュリア」「ジュリアライト」は白色のたまごを、赤色鶏種の「ボリスブラウン」などは赤色のたまごを産みます。

また、知識として知っておいていただきたいのは、殻の色による栄養価の違いはほぼないということ。「赤いたまごのほうが栄養があるのでは?」と感じている方もいるかもしれませんが、それは全くの固定概念です。その昔「赤いたまごのほうが少ない=高級品」という概念があったからという説もあります。

たまごの味わいにこだわりたいなら、殻の色よりも「飼料」や「環境」「養鶏方法」などに着目してみましょう。人間と同じでよい飼料を食べ、ストレスの少ない良い環境で育った鶏のたまごは、いつもとはひと味違うかもしれません。

「これって大丈夫?」たまごを割った後にみられる疑問について

生たまごを割ったとき「これって大丈夫なのかな?」と、その見た目に疑問を抱いたことが、少なからずありませんか?

卵白が「白っぽい」「水っぽい」けど大丈夫?

まず卵白が白っぽく見えるのは結論から言うと、大丈夫です。むしろ、少し白っぽいのは新鮮な証拠。これは卵白に含まれる炭酸ガスが原因です。時間がたつにつれ透明になっていきます。

また卵白の「水っぽさ」の原因は、冒頭でも少し触れた卵白の時間の経過によるもので、時間がたつとともに卵白の水分が蒸発するからです。また季節的に夏場になると鶏の水分摂取量が増えるのも水っぽさの原因のひとつ。水っぽさがあっても賞味期限内であり、正しく保存できていれば問題ありません。

血の塊のようなものがあるけど大丈夫?

時々見かけるのが、たまごに血の塊のようなものがついている状態。これは鶏の血管が破れて、血液がたまごの中に混入したことによるもの。これを「血卵」といいますが、食べても問題ありません。しかし気になる場合は、取り除いたり加熱して食べてくださいね。

安全に味わうための保存方法も知っておきましょう

たまごを味わううえで、必ず知っておいていただきたい大切な基本が「保存方法」や「使い方」です。

まず、何はともあれ「冷蔵保存」は必須!購入後はすぐに冷蔵庫で保存するのは当然ですが、保存する場所や置き方にもポイントがあります。

10℃以下で、とがった方を下に。ドアポケット以外での保存を

まずは保存温度は10℃以下が鉄則。さらに冷蔵庫での置き場所も可能であれば、ドアポケットのたまごの受け皿部分ではなく、冷蔵庫の奥のほうがより安心です。開閉の多いドアポケットは温度が一定に保てず、夏場などは、たまごにとってベストポジションではないからです。

オススメは、たまごパックで買ったらそのまま収納する方法。パックの上半分を切り取り収納・保存すれば、取り出しやすくかつ、安全に保存できます。

ひび割れたたまごや割卵は十分に加熱を

ひび割れたたまごは、細菌が繁殖しやすくなるため賞味期限内でも生食は避けて加熱調理するのがベターです。また、卵焼きやオムレツなどを作ろうと、事前にたまごを割りほぐし、保存するケースがありますが、安心してたまごを食べるという観点から考えると、好ましくない状態。料理する直前に割りほぐすのがよいでしょう。

たまごの基本を知っておけば、用途や味わい方によって選びやすくなる!

いかがでしたか?たまごの構造や重さ、殻の色、性質や保存方法など「たまごのキホンのキ」をご紹介させていただきました。何気なく手に取り、購入する機会の多いたまごですが、その個性や知識を備えておくと購入時の意識も変わってくるかもしれませんし、よりいっそう美味しく味わうことにもつながります。

食べ方や調理方法、目的や用途などに合わせ、たまご選びの参考にしてくださいね。